por Mario Verdugo

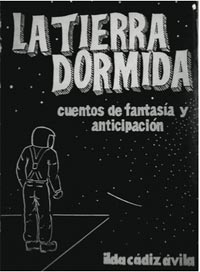

¿En qué piensan los chilenos cuando el mundo está por acabarse? ¿En qué piensan las sufrientes familias de La Reina, Talca, Antofagasta y Puerto Montt cuando la temperatura desciende a más de noventa grados bajo cero y después se dispara en cataclismos de fuego de los que no es factible escapar ni guareciéndose entre las cavernas de los Andes? ¿En qué piensan cuando la capital del país ha sido aplastada por decenas de metros de hielo? Cuando Chile y el universo colapsan, los chilenos piensan en Chile. Cuando los astros se les vienen encima y se deshace la ionósfera y todo se convierte en polvo, los chilenos piensan en Chile y en sus danzas típicas; piensan en casarse cuanto antes y en abrigar a sus bebés como si estuviesen por dirigirse a un consultorio; piensan en rescatar algunos libros, en guardar sus lanzarrayos y en rezar un padrenuestro al unísono, pero por sobre todo piensan en la música y en la agricultura y en el ingenio que no se encuentran sino en Chile. Palabra de Ilda Cádiz.

¿En qué piensan los chilenos cuando el mundo está por acabarse? ¿En qué piensan las sufrientes familias de La Reina, Talca, Antofagasta y Puerto Montt cuando la temperatura desciende a más de noventa grados bajo cero y después se dispara en cataclismos de fuego de los que no es factible escapar ni guareciéndose entre las cavernas de los Andes? ¿En qué piensan cuando la capital del país ha sido aplastada por decenas de metros de hielo? Cuando Chile y el universo colapsan, los chilenos piensan en Chile. Cuando los astros se les vienen encima y se deshace la ionósfera y todo se convierte en polvo, los chilenos piensan en Chile y en sus danzas típicas; piensan en casarse cuanto antes y en abrigar a sus bebés como si estuviesen por dirigirse a un consultorio; piensan en rescatar algunos libros, en guardar sus lanzarrayos y en rezar un padrenuestro al unísono, pero por sobre todo piensan en la música y en la agricultura y en el ingenio que no se encuentran sino en Chile. Palabra de Ilda Cádiz.

El mundo parecía lejos aún de su fin cuando Ilda se apersonó por primera vez en él. Corría 1911 y era ella la primogénita de una familia que enteraría seis descendientes (el más famoso de los cuales ocupó la jefatura de Carabineros en Ancud). Quien por su cuenta alcanzaría a retratar el apocalipsis sin valerse de dinásticos jovencitos de soap opera ni de villanos solemnes que declaman sus planes como poetas chilenos, quiso consolidar su interés por las letras, máxime si estas hablaban de agonías y hecatombes, estudiando periodismo en la Universidad de Concepción. Según testimoniase más tarde un artículo de prensa, aparecido coincidentemente en la revista institucional de las Fuerzas de Orden, tales deseos contrariaban las ideas del padre -que la quería profesora-, y en especial los de la universidad mencionada, que no consideraba todavía a la profesión periodística entre su oferta de carreras. La joven Cádiz Ávila se atuvo en cambio a lo disponible: pedagogía en inglés, en Santiago, y aunque su tesis sobre Cleopatra and Shakespeare no terminó de persuadir a una comisión integrada entre otros por el ilustre doctor Yolando Pino Saavedra, eso tampoco restó impulso a la literata ni menos fue óbice para el desarrollo de su sorprendente inclinación catastrofista. Atesorada en los subterráneos de la Biblioteca de Humanidades del Campus Juan Gómez Millas, y mecanografiada hasta el mismo confín de sus hoy resquebrajados folios, aquella tesis sería además la única publicación en que su nombre de pila lució la letra hache antepuesta, a contar de entonces más muda que nunca.

En 1969, año del gran pisotón sobre la Luna, Ilda consiguió narrar la destrucción de Chile y de las restantes naciones del orbe. Presenció el desastre, dio cuenta de sus causas y comprobó que sus coterráneos caían allí en un tipo de autorreferencia chovinista que se creía privativa de Nueva York, Washington D.C. o California. Lo contó todo con gracia irredargüible y, a continuación, ya sin patria y sin planeta, a merced de colegas miserables o caníbales, pudo arreglárselas para seguir viviendo y escribiendo. Al paso que viajaba por entornos a las claras postapocalípticos, como Machu Picchu, Jordania, los alcázares de España, el Taj Mahal e Hiroshima, perseveró en algunos de los leitmotivs que la rondaban desde que comenzó a enviar colaboraciones para Margarita. A dicho semanario, con frecuencia auspiciado por empresas de mortadela alemana, tónicos para la lactancia, sandalias estilo Quo Vadis y otras carnadas presuntamente destinadas al adoctrinamiento de la mujer, Ilda fue aportando con poemas y relatos en los que revelaba una siempre visionaria comprensión de las jerarquías masculino-femeninas. “Seis cartas”, por ejemplo, el relato que coló en el número 972, ahondaba en la desdicha de un par de hermanas -demasiado estricta, la mayor; “locuela” y “tontuela”, la más chica- que se repartían los afectos de un solo macho. Lo de veras asombroso era que la culpa no recaía ahora en ninguno de los personajes, pues si había un auténtico malo de la película, este era nada menos que el amor, el amor en abstracto, más bien las formas fatales con que el amor disciplinaba los cuerpos y los arreaba hacia el matrimonio, el donjuanismo, la maternidad y, desde luego, la compra compulsiva de sandalias. Tanto “Seis cartas” como el centenar de textos que Cádiz publicó con anterioridad al fin de los tiempos, llevaron el enfático seudónimo de “Dolores Espina”. Mientras el apellido constituía por cierto un homenaje a la polígrafa española Concha Espina (cuya estancia en Valparaíso habría de conmemorarse con una placa en la calle Yungay), el nombre obedecía a razones más oscuras. Como sugiriera María Teresa Budge, por años mandamás de Margarita, “Dolores” no estaba muy lejos de representar lo que su colaboradora —adicta a lo desconocido, lo ultraterreno y lo extraterrestre— había sido y no dejaría de ser nunca en el fondo turbulento de su alma.

***

Medio siglo exacto ha transcurrido desde la debacle a escala planetaria, medio siglo desde que Ilda Cádiz autofinanciara la impresión de La tierra dormida. En esa fecha, la autora de Talcahuano vio acontecer el Armagedón en escenas disímiles pero quizá simultáneas, loops de criptomateria que descuajaringaban los relojes, las perspectivas y las brújulas. Vio a unos seres del futuro – constreñidos por sus “circuitos de obsesión”- que añoraban la belleza de los ríos y la firmeza del suelo cuando aún no se ponía a vibrar a cada rato. Vio a una monja gender-fluid que a la postre se montaba extática en un ovni. Vio balazos asestados con el raro poder de un dedo índice. Vio conflictos de identidad individual, vio a un Estado punitivo y totalitario, vio atmósferas envenenadas y vio por doquier a Chile: la bandera tricolor flameando por vez postrera en una base antártica, el cobre nortino aleado con circonio y molibdeno en la carrocería de una nave movida con energía telepática, la falta de sororidad de una astronauta nacional cerrándole la escotilla a otra astronauta nacional por celos. Tras el capcioso subtítulo de “cuentos de fantasía y anticipación”, La tierra dormida apuntaba sin embargo a realidades muy concretas, y entre ellas a la manía de caer y recaer ad nauseam en el territorio, según lo graficaba el caso de un trabajador de la siderúrgica Huachipato que adquiría en Estados Unidos un lente de aumento para telescopios. A este sujeto – en franca rebeldía contra los roles de género – lo presionaba de continuo una esposa desentendida por completo del panorama intergaláctico y ansiosa de bañar lo más pronto posible a los hijos. Por más molesta que fuese la presión para calmarse y desistir de “su hobby”, el trabajador se obstinaba en que una masa sideral venía abalanzándose desde Centauro, una masa que se asemejaba mucho al globo terráqueo… y luego a la geografía de Sudamérica… y luego a la Región del Biobío… y luego a los edificios del centro penquista… y luego a su propio ojo de doppelgänger huachipatense, telescópico y suicida.

Medio siglo exacto ha transcurrido desde la debacle a escala planetaria, medio siglo desde que Ilda Cádiz autofinanciara la impresión de La tierra dormida. En esa fecha, la autora de Talcahuano vio acontecer el Armagedón en escenas disímiles pero quizá simultáneas, loops de criptomateria que descuajaringaban los relojes, las perspectivas y las brújulas. Vio a unos seres del futuro – constreñidos por sus “circuitos de obsesión”- que añoraban la belleza de los ríos y la firmeza del suelo cuando aún no se ponía a vibrar a cada rato. Vio a una monja gender-fluid que a la postre se montaba extática en un ovni. Vio balazos asestados con el raro poder de un dedo índice. Vio conflictos de identidad individual, vio a un Estado punitivo y totalitario, vio atmósferas envenenadas y vio por doquier a Chile: la bandera tricolor flameando por vez postrera en una base antártica, el cobre nortino aleado con circonio y molibdeno en la carrocería de una nave movida con energía telepática, la falta de sororidad de una astronauta nacional cerrándole la escotilla a otra astronauta nacional por celos. Tras el capcioso subtítulo de “cuentos de fantasía y anticipación”, La tierra dormida apuntaba sin embargo a realidades muy concretas, y entre ellas a la manía de caer y recaer ad nauseam en el territorio, según lo graficaba el caso de un trabajador de la siderúrgica Huachipato que adquiría en Estados Unidos un lente de aumento para telescopios. A este sujeto – en franca rebeldía contra los roles de género – lo presionaba de continuo una esposa desentendida por completo del panorama intergaláctico y ansiosa de bañar lo más pronto posible a los hijos. Por más molesta que fuese la presión para calmarse y desistir de “su hobby”, el trabajador se obstinaba en que una masa sideral venía abalanzándose desde Centauro, una masa que se asemejaba mucho al globo terráqueo… y luego a la geografía de Sudamérica… y luego a la Región del Biobío… y luego a los edificios del centro penquista… y luego a su propio ojo de doppelgänger huachipatense, telescópico y suicida.

La moribunda aunque resiliente chilenidad tocaría su apoteosis en el relato final de la serie, donde un grupo de damnificados buscaba refugio bajo el macizo andino. Tal como Europa y Asia, la “vivaracha” Santiago y la “orgullosa” Talca sucumbían a la Quinta Era Glacial, cuyos orígenes podían rastrearse en la estupidez de la tecnociencia y sus eco-crímenes. No por ello dejaban los sobrevivientes de usar abrigos de chinchilla, y la verdad es que sus preocupaciones tenían menos que ver con el esperable repudio al Antropoceno que con la salvaguardia del folclor, con el incentivo a la producción vitivinícola y silvoagropecuaria, con el fortalecimiento de la familia y, en un nivel más alto de emotividad, con la conservación del espíritu humano -humano y chileno, para ser más precisos- pese a que las circunstancias ambientales lo obligaran a encarnarse en cuatro patas y a recubrirse con tupidas matas de pelo. Si estas circunstancias forzaban también a empacar tan solo unos cuantos libros y a desechar hasta nuevo aviso las novelas de amor, abandonando así los viejos propósitos de Dolores Espina, es probable que los mismos factores hayan incidido en la negligencia con que la crítica recibió el debut literario de Ilda. En un periódico de San Fernando todavía en funciones después de la catástrofe, Antonio Cárdenas Tabies saludó el ingreso de Ilda a un corpus ya integrado por “Miguel Arteche, Hugo Correa… y Antonio Cárdenas Tabies”. En El cronista dominical, María Carolina Geel se quejó de que La tierra dormida le hubiese llegado con ocho años de atraso y que, al preguntar entre los escombros, nadie dijese conocer a la escritora. E inclusive Ilda, hastiada de que el periodismo criogénico y sanguinario la creyera un seudónimo de Elena Aldunate, mandó una misiva a la revista Ercilla para aclarar que ni en la enésima dimensión, ni en virtud del más potente poder mental, ni a expensas del más bondadoso de los etés, podría concedérsele el honor de transformarse en las personas que admiraba.

***

La incorporación del código realista, la investigación histórica y la retrospectiva biográfica signaron el período que va de La tierra dormida hasta la no datada desaparición de Cádiz Ávila. En su calidad de vicepresidenta del Club de Ciencia Ficción, prosiguió comunicándose con la vanguardia sociocultural, pero a la vez puso atención en el ayer de unas experiencias íntimas, locales y globales notoriamente siniestradas. La casa junto al mar, su obra de 1983, arrancó con lo que se intuía un ajuste de cuentas respecto de su dilatada labor como taquígrafa en una línea aérea. La protagonista, aun describiéndose a sí misma como un vejestorio intruso, solterón y desabrido, reservaba no obstante sus mejores diatribas de hater para una clase de varón definible por “las tres efes” (flojo, farsante y falso) y en particular para los gerentes y las secretarias que incurrían en infidelidades dentro de una oficina cuyo jefe no podía exhibir un patronímico más ominoso: Lewinsky. De ningún modo el tedio oficinesco le cortaba las alas al personaje, impenitente viajera y soñadora, y es de presumir que algo similar le ocurría a Ilda en relación con la rebaja de pasajes y con sus visiones oníricas de versalitas y mayúsculas proyectadas en la superpantalla del más allá. Para decirlo en los términos más sinceros, la literatura de Ilda era y sigue siendo capaz de perdurar no solo ante el tedio, sino ante cualquier modalidad de ninguneo, trampa, parodia, desengaño, tormenta o bombardeo atómico, lo cual quedaría meridianamente patente en el amplísimo abanico de aciertos observables en La casa…, a saber: una especie de delivery de robots para sustituir maridos ausentes, una mamá-basilisco que temía ser estrangulada con una almohada, choapinos cambiados de lugar por el fantasma de un terrateniente en traje de hombre-rana, bucles temporales con La tierra dormida, capitalinos escarnecidos por su hipersensibilidad a la lluvia, episodios de amnesia que conectaban sin duda con el melodrama latinoamericano y su constante desvelo por saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde demonios vamos.

Por si hacían falta pruebas de aguante sobrenatural, Cádiz las volvió a entregar en 1993 con La pequeña quintrala de Joaquín Toesca, su última incursión en librerías. A los apocalipsis precedentes se sumó esta vez una cadena de apocalipsis “menores”, como el incendio de la editorial Aníbal Pinto (donde se apilaba buena parte del millar de ejemplares ya impresos), la carencia de recepción informada (salvo las simplonas reseñas de rigor) y el brote de canibalismo documental que un autor de fama habría padecido al contactarse con Ilda y su pesquisa minuciosa. De nuevo parapetada en ese cruce de registros que antaño la condujera a alternar sin temor el suspenso con una degustación de arrollado en la hostería de don Pepe, o la tragedia de ribetes cósmicos con la necesidad de “darles el bajo a unas angulas”, la excolumnista de Margarita se decidió a aprovechar además el bagaje historiográfico que se agenciara escarbando -durante unas vacaciones- los intríngulis de Lawrence de Arabia en el Museo Británico. De acuerdo con su versión, la cónyuge del arquitecto Toesca había sido un remolino de sensaciones, una muchacha que en apariencia (como en el celebérrimo cover de Cindy Lauper) sólo quería divertirse, pero a la que urgía vincular, diríamos, con la división sexista del espacio público y con la hexis de Pierre Bourdieu, o sea, con la inscripción de las normas sociales en los muecas, las posturas y los contoneos, normas que aquí eran reescritas mediante adulterios a vista y paciencia de la servidumbre; ataques celópatas a raíz de la construcción de La Moneda o de los tan apocalípticos tajamares del Mapocho; y, ya en el clímax, dosis de veneno administradas en una cena de espárragos, charquicán y huachalomo.

Por si hacían falta pruebas de aguante sobrenatural, Cádiz las volvió a entregar en 1993 con La pequeña quintrala de Joaquín Toesca, su última incursión en librerías. A los apocalipsis precedentes se sumó esta vez una cadena de apocalipsis “menores”, como el incendio de la editorial Aníbal Pinto (donde se apilaba buena parte del millar de ejemplares ya impresos), la carencia de recepción informada (salvo las simplonas reseñas de rigor) y el brote de canibalismo documental que un autor de fama habría padecido al contactarse con Ilda y su pesquisa minuciosa. De nuevo parapetada en ese cruce de registros que antaño la condujera a alternar sin temor el suspenso con una degustación de arrollado en la hostería de don Pepe, o la tragedia de ribetes cósmicos con la necesidad de “darles el bajo a unas angulas”, la excolumnista de Margarita se decidió a aprovechar además el bagaje historiográfico que se agenciara escarbando -durante unas vacaciones- los intríngulis de Lawrence de Arabia en el Museo Británico. De acuerdo con su versión, la cónyuge del arquitecto Toesca había sido un remolino de sensaciones, una muchacha que en apariencia (como en el celebérrimo cover de Cindy Lauper) sólo quería divertirse, pero a la que urgía vincular, diríamos, con la división sexista del espacio público y con la hexis de Pierre Bourdieu, o sea, con la inscripción de las normas sociales en los muecas, las posturas y los contoneos, normas que aquí eran reescritas mediante adulterios a vista y paciencia de la servidumbre; ataques celópatas a raíz de la construcción de La Moneda o de los tan apocalípticos tajamares del Mapocho; y, ya en el clímax, dosis de veneno administradas en una cena de espárragos, charquicán y huachalomo.

A un académico de la Universidad de Concepción -la casa de estudios en que Ilda había pretendido cultivarse décadas atrás- correspondería la tarea de poner fin a este porfiado mundo escatológico. Sería, de todas maneras, un desenlace abierto, al menos para quienes opten por verificar los hallazgos de José Manuel Rodríguez, el académico de marras. La pequeña quintrala dormía la siesta de los justos cuando Rodríguez lanzó su bomba postestructuralista de neutrones: al texto de Cádiz lo habían plagiado, lo habían mordisqueado como si un mutante termonuclear lo sacara de las ruinas; el responsable se llamaba Jorge Edwards y la novela-clon se titulaba El sueño de la historia. En su artículo, Rodríguez prodigaba coincidencias turbadoras y escalofriantes entre ambas escrituras, se apoyaba en trabalenguas de Deleuze y Kristeva para sopesar la ética del robo, se lamentaba de que Edwards no haya tenido la decencia de admitir quién era la fuente principal de sus datos. La duda crecía a despecho de la fragilidad supina de los argumentos, y no pararía de crecer en proporción a la paranoia injuriandi de cada lector: Edwards redactaría también Los círculos morados, por qué no una copia de Los túneles morados, de Daniel Belmar, otro narrador penquista que de seguro conoció cuando estuvo en la biblioteca de Ilda; Edwards denunciaría haber sido víctima de abusos -y he ahí, obvio, su móvil inconsciente- a manos de un sacerdote ignaciano ¡apellidado Cádiz!; Ilda, o su álter ego Dolores, había mentado en una de sus “Seis cartas” a un tío cura que trabajaba ¡en el Colegio San Ignacio! Delirios aparte, en lo que jamás se detuvo Rodríguez fue en los méritos artísticos de la supuesta plagiada. Prefirió calificarla de “antigua dama”, de anciana cándida, moradora de un zaguán cuajado de orines radioactivos y herrumbre de plutonio. En ningún momento anotó la existencia de La tierra dormida o La casa junto al mar. Tampoco dijo lo único que de veras importaba: que Ilda Cádiz, en honor al universo y sus designios, se mirase por donde se mirase, era infinitamente superior a Jorge Edwards.